ダイエットをする上で炭水化物について知っておいて損はありません。

ごはん、パン、麺類。いわゆる主食と呼ばれるものたちは総じて炭水化物が多いです。

また、炭水化物は「糖質+食物繊維」と分けて表示されていることもありますね。

この記事では「炭水化物」について、難しい言葉をなるべく使わずに解説していきます。

- 炭水化物とはなにか。

- 糖質の種類

- 食物繊維の種類

- 食物繊維のカロリーについて

- 危険な糖質

- ロカボについて

炭水化物とは

そもそも炭水化物とは何かについて話していくぞ。

炭水化物は、カラダに吸収されてエネルギーとなる『糖質』と、消化吸収されずエネルギーにならない『食物繊維』があります。

炭水化物 = 「糖質」+「食物繊維」

炭水化物の1日の摂取量

炭水化物の1日の摂取量は、厚生労働省が出している「日本人の食事摂取基準」によると、食事全体の60%が目安とされています。

食事は自分の必要カロリー分を摂るということです。

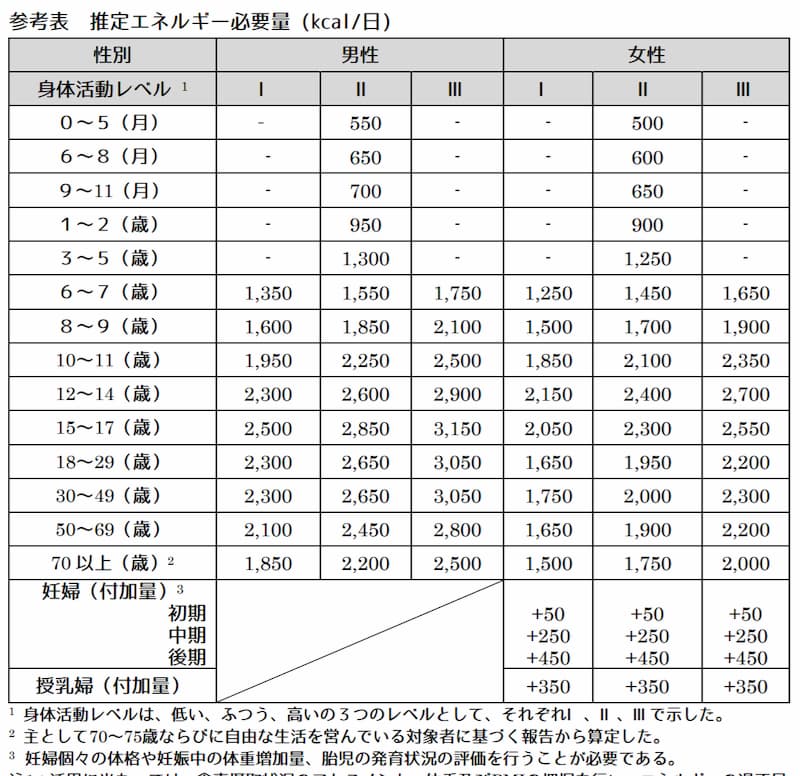

※必要カロリーの目安表です。活動量に応じてカロリーが違います。

例えば、あまり動かない(活動レベルⅠ)の30歳男性の場合は、2300kcalが目安となります。

つまり1380kcal分は炭水化物で摂りましょうということです。

グラムに変換すると「345g」です。

なんかそうきくと、たくさん食べても良さそうだね。

そうだね。糖質制限やカロリー制限しているとビックリする数値だね。

糖質とは

糖質は、その大きさ(どれくらいくっついているか)によって呼び方が違います。

- 糖質が1つ:単糖類

- 糖質が2つ くっついている:二糖類

- 糖質が2~10くっついている:少糖類

- それ以上くっついている:多糖類

単糖類とは

単糖類は糖が1個!

単糖類は糖質が1つの状態のものですから、カラダに吸収しやすい状態です。

- ぶどう糖(グルコース)

- 果糖(フルクトース)

- ガラクトース

果糖(フルクトース)は果物の汁や蜜に含まれており,とても甘いです。

二糖類とは

二糖類は糖が2個!

二糖類は糖が2つくっついたもの。

- ラクトース(乳糖) :ガラクトース+グルコース

- スクロース(ショ糖):グルコース+フルクトース

- マルトース(麦芽糖):グルコース+グルコース

乳糖は牛乳に多く含まれています。また、牛乳を原料としている「ホエイプロテイン」にも含まれています。

牛乳を飲むとお腹がゆるくなってしまう人は「乳糖不耐症」かもしれません。

乳糖を分解する酵素が少なく、消化不良を起こしてしまうもの。

ホエイプロテインを飲むと、お腹がゆるくなってしまう人もいます。

お腹がゆるくなってしまう人でも飲めるホエイプロテインもあります。

少糖類(オリゴ糖)とは

少糖類は2~10個!

少糖類はオリゴ糖とも言います。

腸内の善玉菌を増やす効果があると言われています。

少糖類の中で、特に2つだけくっついたものを「二糖類」といいます。

多糖類とは

多糖類は糖が10個以上!

多糖類はデンプンやグリコーゲンなど、ぶどう糖(グルコース)が多数結合したものがあります。

また食物繊維もここに含まれますが、食物繊維は分解されないため、直接のエネルギー源とはなりません。

多糖類には様々な特徴があります。

単位が小さいほどカラダに吸収されやすい状態だぞ。

多糖類は、カラダの中で分解されてから吸収されるよ。

ぶどう糖(グルコース)

カラダに入ってきた糖分は、分解されて細かくされ、ぶどう糖(グルコース)などの小さい単位になります。

炭水化物は体内では、血液中にぶどう糖(グルコース)の形で存在しているのです。

ぶどう糖はカラダのあらゆる細胞のエネルギー源となります。

また、素早くエネルギーとして使えるので、瞬発的なエネルギー使用に適しています。

血中のぶどう糖の濃度を「血糖値」と言います。

血糖値

適正な血糖値は、空腹時60~110㎎/dl、食後100~140mg/dlと言われます。血糖値は高すぎても低すぎてもいけません。

- 空腹時:60~110㎎/dl

- 食後:100~140mg/dl

血液中のぶどう糖(グルコース)が適正値よりも多い状態のことを高血糖といいます。

血液中のぶどう糖が多い状態(高血糖状態)がずっと続いてしまうと、「糖尿病」になっていまします。

高血糖は糖尿病だけでなく、「酸化ストレス」や「炎症」を引き起こします。

また、余った糖と体内のたんぱく質が結びつく「糖化」も心配です。

「高血圧」・「肥満」・「脂質異常」などさまざまな影響がカラダに出てしまいます。

血糖値は低くてもいけません。

低血糖(60㎎/dl以下)になってしまうと、「集中力がなくなる」、「無気力になる」、「イライラする」などの影響があります。

進行すると、「頭痛」や「吐き気」、「めまい」、「冷や汗がでる」などの症状が現れます。

さらに進むと昏睡状態に陥るなど、危険な状態になる場合もあります。

血糖値は高すぎても低すぎてもいけないんだね。

そうだよ。だからカラダの中では血糖値をある程度一定に保つために様々なはたらきがあるんだ。

[nlink url=”https://rito105.com/glycemic-index/”]

グリコーゲン

ぶどう糖(グルコース)と似ている名前のグリコーゲンというものがあります。

食事をすると炭水化物は体内で分解されてぶどう糖(グルコース)ができますが、必要以上に作られることがあります。

ぶどう糖(グルコース)は、大切なエネルギー源ですからどこかに保管しておきたいとカラダは考えます。

私たちのカラダは、このぶどう糖(グルコース)をグリコーゲンに変えて蓄える機能を持っています。

これを「グリコーゲン合成」と言います。

余ったぶどう糖(グルコース)で合成されたグリコーゲンはどこに貯められるでしょうか?

肝グリコーゲン

グリコーゲンは「肝臓」に貯められます。

肝臓に貯められたグリコーゲンのことを「肝グリコーゲン」と言います。

食事をして数時間経つと、血糖が減っていきます。

ぶどう糖は筋肉や脳・その他の臓器でも使用するエネルギー源ですから、なくなってしまうと大変です。

そこで、肝臓に蓄えておいたグリコーゲンを分解してグルコースにし、エネルギーとして放出することで体内に循環させます。

ぶどう糖(グルコース)を合成したのと逆のはたらきですね。

私たちのカラダはグルコースからグリコーゲンを合成したり、グリコーゲンからグルコースに分解したりできるのです。

肝臓に入りきらない分はどうなるんだ?

体脂肪になります!

えっ?

脂肪細胞に貯蔵されます!

体内に入ってきたぶどう糖(グルコース)は、使わない分を肝臓に「グリコーゲン」として蓄えますが、肝臓にも許容量があります。

肝臓に入る分がいっぱいになると、ぶどう糖は体脂肪としてカラダに保存されます。

生物は「飢餓」に備えてエネルギーを体に蓄えなければならないので、脂肪がつくのは当然のことなのです。

筋グリコーゲン

グリコーゲンは「筋肉」にも貯められています。

体内のグリコーゲンの8割が筋グリコーゲンとして蓄えられています。

筋肉が収縮する際に使用されるエネルギーは、筋肉内のグリコーゲンを分解して出来るATP(アデノシン三リン酸)という物質と脂肪が分解して出来たFFA(遊離脂肪酸)によって作られます。この分解反応には酸素が使われないため、無酸素性運動という名が与えられています。グリコーゲン分解の際に乳酸が生成され、これは筋肉の収縮を阻害する働きをするため疲労物質とも呼ばれます。この状態が続くと乳酸の増加と筋肉内のグリコーゲンの枯渇によって筋肉は収縮が困難になります。

ここで酸素が供給されると、細胞内のミトコンドリアにおいて生成された乳酸の一部が、水と二酸化炭素に分解され、取り出されたエネルギーで再びグリコーゲンが再合成されます。

ただし運動強度が無酸素性代謝閾値を超えると、大量に生成された乳酸を分解するだけの酸素が供給されないため、乳酸が蓄積され筋肉はどんどん疲労状態になっていきます。逆に運動強度が低い場合はグリコーゲンの減少とともに、脂肪がエネルギー源に切り替わっていきます。

また運動中はその時間量に比例して血糖を細胞に取り込む働きが活発になるので、運動直後に炭水化物・糖類を速やかに補給することは筋グリコーゲンの速やかな回復につながります。

筋肉にもグリコーゲンが貯められているんだよね?

そうだね。筋肉を動かすときに必要なんだ。

じゃあさ、肝臓のグリコーゲンみたいに分解されてグルコースになっちゃうの?筋肉減っちゃうの?

いや、そこは大丈夫。

肝臓はグルコース-6-ホスファターゼを持ち、解糖系や糖新生でできたグルコース-6-リン酸のリン酸基を外すことができる。こうしてできたグルコースは血液中に放出され、他の細胞に運ばれる。グルコース-6-ホスファターゼは、グルコースの恒常性維持のための役割をもつ肝臓と腎臓で見られ、網状組織内部原形質の内膜に存在する。肝臓と腎臓以外の筋肉ではこの酵素を含んでおらず、グルコース-6-リン酸のリン酸基を外してグルコースに変換できないために細胞膜を通過することができず、筋肉中のグリコーゲンは他臓器でグルコースとして利用することができず、筋肉自らのエネルギー源として使用される。

筋肉のグリコーゲンは、グルコースとして他の臓器で利用できない。

筋肉のグリコーゲンは、筋肉でしか使用できないと考えればOKです。

マッチョの言う「カタボリズム」とか「カタボる」ってのはどういうことだ?筋肉が分解されるんじゃないのか?

詳しい説明は省くけれど、カタボっちゃうのは「タンパク質が足りない」時に起こるんだよ。

筋肉を作るときにタンパク質が足りないから、別の筋肉を分解しちゃうってわけ。

食物繊維とは

食物繊維は大事!

食物繊維は食べ物の中に含まれている、ヒトの消化酵素で消化することのできない物質です。

整腸作用など、カラダの中でのはたらきから「第6の栄養素」と言われたりもします。

- タンパク質(Protein)

- 脂質(Fat)

- 炭水化物(Carbohydrate)

- ビタミン(Vitamin)

- ミネラル(Minaral)

食物繊維は、便秘を防ぐうえで欠かせないものです。

また、脂質・糖・ナトリウムなどにくっついて排出される働きがあるため、肥満や糖尿病など、生活習慣病の予防や改善にも役立ちます。

食物繊維は不足しがちだと言われています。積極的に摂取したい栄養の1つです。

食物繊維は大きく2つに分けることができます。

「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」です。

水溶性食物繊維

水溶性の食物繊維は、水に溶ける食物繊維です。

- ペクチン

- グルコマンナン

- アルギン酸

- アガロース

- アガロペクチン

- カラギーナン

- ポリデキストロース

- 昆布

- わかめ

- こんにゃく

- 果物

- 里いも

- 大麦

- オーツ麦

水溶性食物繊維の特徴

水溶性食物繊維には大きく3つの特徴があります。

水溶性食物繊維は、大腸内で発酵・分解されると、ビフィズス菌などが増えます。

水溶性食物繊維は粘着性があるので、胃腸内をゆっくり移動します。

お腹がすきにくく、食べすぎを防ぐ効果があります。

糖質の吸収をゆるやかにして、食後血糖値の急激な上昇を抑えます。

水溶性食物繊維には吸着性があります。コレステロールや胆汁酸を吸収して、体外に排泄します。

ダイエットに「オートミール」が良いってのはそういう理由か。

そのとおり。オートミールは「オーツ麦」が原料だから、食物繊維が豊富なんだ。不溶性の食物繊維と合わせて摂ると効果UP!

保存料、着色料は一切使用していません。

毎日使える便利なチャック付きです。

不溶性食物繊維

不溶性食物繊維は水に溶けない食物繊維です。

- セルロース

- ヘミセルロース

- キチン

- キトサン

- 穀類

- 野菜

- 豆類

- キノコ類

- 果実

- 海藻

水溶性食物繊維の特徴

不溶性食物繊維には大きく3つの特徴があります。

胃や腸で水分を吸収して大きくふくらみむことで、満腹感がでます。

また、腸を刺激して蠕動(ぜんどう)運動を活発にし、便通を促進します。

発酵・分解されると、ビフィズス菌などが増えて腸内環境がよくなります。

水溶性食物繊維がネバネバ・サラサラしたものが多いのに対して、不溶性食物繊維はしっかり噛む必要があるものが多いです。

食べすぎを防止やあごの発育を促すことができます。

水溶性と不溶性どっちを食べればいいの?

どちらもバランスよく食べることが大切だよ。それぞれに良いところがあるからね。

野菜サラダに海藻サラダをトッピングするのがおすすめです。

不溶性食物繊維と水溶性食物繊維を同時に摂取できます。

ダイエットと炭水化物

炭水化物は三大栄養素の一つです。

- タンパク質(Protein)

- 脂質(Fat)

- 炭水化物(Carbohydrate)

炭水化物は、1gあたり4kcalです。

1つ気になることがあるんだけれど。

どうした?

炭水化物って[食物繊維]+[糖質]でしょ?食物繊維って、カラダに吸収されないんだからカロリー0なんじゃないの?

良いところに目をつけたね。実は食物繊維のカロリーは0じゃないんだ。

食物繊維のカロリーはゼロ?

食物繊維はカラダに吸収されないと言われますが、カロリーは無いのでしょうか?

。実は、食物繊維と一口にいっても色々種類があるようなのです。

つまり食物繊維そのものは胃や小腸では消化されずに素通りするのですが、その次の大腸では、腸内細菌による発酵を受けて吸収され、エネルギーに変換されるものがあるそうです。

で、もし大腸で100%発酵・分解されたとしたら、私たちがその食物繊維から得ることができる熱量は、1gあたり2kcalに相当すると言われています。

もちろん分解されない食物繊維もあります。

言い換えると一口に食物繊維といってもその発酵・分解に程度の差があるのです。

この点を考慮して、食物繊維のエネルギー係数について提案されている方法が次のものです:

①発酵・分解率が75%以上のもの ・・・ 2kcal/g

②発酵・分解率が25%以上、75%未満のもの ・・・ 1kcal/g

③発酵・分解率が25%未満のもの ・・・ 0kcal/g

つまり、発酵分解が出来るものとできないものがあり、エネルギー係数がそれぞれで違うので一概に計算できないということです。

炭水化物を糖質と食物繊維で分けて表示してあるものは、カロリー計算のときに食物繊維は2kcal/gで計算しても良いということになっているようです。

食物繊維は一概に0キロカロリーとは言えない。カロリー計算の際には、食物繊維1gあたり2kcalで計算する。

熱量(kcal/100g) = たんぱく質×4 + 脂質×9 + 糖質×4+ 食物繊維×2

なんか曖昧だな。

食物繊維によって分解・発酵されたり、されなかったりだから一つの計算式に当てはめられないんだね。

最近炭水化物(糖質)が悪者になっているわけ。

「炭水化物(糖質)抜きダイエット」や「糖質制限ダイエット」というダイエット方法がはやっていますね。

一昔前は「脂肪」がダイエットの天敵でしたが、最近は「糖質」のほうが目の敵にされているようです。

なんで糖質はそんなに悪者になるのか。

そのあたりについて話していくよ。

炭水化物(糖質)の中毒性・糖中毒

人間も動物も「気持ちが良い」という「快感」を求めることが行動のきっかけになりますね。

この「快感」を感じる仕組みが脳内にあり「脳内報酬系」と呼ばれます。

この脳内報酬系でキーワードとなるのが「ドーパミン」という快感物質です。

ドーパミンは快感を作り出し、その快感を求めてヒトは行動をします。

音楽を聞いたり、運動をしたり、気持ちが高ぶったりして出る正常な快感もあります。

しかし一方で麻薬や覚せい剤のような薬物による快感もドーパミンが関わっています。

薬などでドーパミンを無理やり出すと、その快感が忘れられず、依存症や中毒になってしまうのです。

糖質は脳内報酬系を刺激する

糖質が薬物依存と同じ作用をすることが動物実験によって明らかになっています。

快感を求めて糖質を求め、摂取量が増えていく。

摂取しないとイライラしてきて、禁断症状が出てきてしまう。

ラットの実験ではコカインよりも脳内報酬系を刺激するという結果が報告されています。

コカインよりもか!

甘いものを食べたときにホッとしたりするのは、そういう理由なのかもね。

甘味の依存性はコカインを上回る。

甘味による依存性(甘味中毒)と薬物に対する依存性(薬物中毒)のどちらが強いかを比較する目的で実験が行われています。

この実験では、ラットを2つのレバー(ドアの取手)があるケージに入れ、一つのレバーを押すとコカインが静脈注射され、もう一つのレバーを押すとサッカリンの入った水を20秒間だけ飲めるような仕組みを作って実験しています。

するとほとんどのラットはサッカリンの入った水を飲むレバーを多く押したという結果が得られたのです。

サッカリンは砂糖の200倍以上の甘味があるカロリーゼロの人口甘味料です。

コカインは中枢神経を興奮させて強い快感を得るので薬物依存症(薬物中毒)になりやすい覚醒剤です。

サッカリンの代わりに砂糖でも同じ効果でした。

サッカリンに対する嗜好はコカインの投与量を増やしても変わらず、コカイン中毒になったラットを使ってもサッカリンの方を選ぶという結果が得られました。

つまり、この実験結果は、甘味に対する中毒はコカイン中毒よりも勝るということを示しています。

砂糖とコカインをラットに選ばせたら、砂糖が勝った。

=コカインよりも中毒性がある。

果糖ぶどう糖液糖

最も問題とされているのが「加糖飲料」です。

ソフトドリンク・炭酸飲料・甘いコーヒーなどに入っている糖質に注意しなければなりません。

一般的によく使われる人工甘味料の「果糖ぶどう糖液糖」これは55%がフルクトース(果糖)で45%がグルコース(ぶどう糖)です。

- グルコース(ぶどう糖)より甘い

- 「冷凍焼け」を防ぐ

- 「焼き目」がうまく付く

- パンが「柔らかくなる」

- 「GI値」が低い

果糖は果物に多く含まれる糖分ですが、果物から摂取する果糖の量は1日20g以下くらいのもの。

それに対して、果糖ぶどう糖液糖は最近の食品であれば何にでも入っているため、1日に70g以上も摂ってしまっているのです。

さらにGI値が低いので、健康に良いと思われてしまう点が厄介なところ。

「え?血糖値が上がらない?じゃあ健康に良いのかも。果糖は果物の糖分なんでしょう?」という具合に。

[nlink url=”https://rito105.com/glycemic-index-believer/”]

果糖(フルクトース)

果糖ぶどう糖液糖の、特に「果糖(フルクトース)」が危険だと言われています。

理由は、「フルクトースを代謝できるのが肝臓だけ」だからです。

ぶどう糖(グルコース)は、カラダの様々な細胞でエネルギーとして利用されるのに対して、果糖(フルクトース)を利用できる細胞がない。

箇条な摂取は「脂肪肝」を引き起こし、脂肪肝は確実にカラダに悪影響を与えるというわけです。

ジュースやお菓子は控えようね!

たまに食べるから良いんだよ。毎日のように食べちゃう人は「糖中毒」になっているかもね。

ロカボとは

ローカーボと「ロカボ」は別物?

「low-carbohydrate」(低炭水化物)の略であるローカーボ(Law Carb)を語源とし、一般社団法人食・楽・健康協会(2013年設立)が提唱したもの(「ロカボ」は同協会の登録商標となっている)。

食・楽・健康協会は、1食で摂取する糖質量を20~40gにするという、適正糖質を提唱しています。

ローカーボは、極端な糖質制限も含んでしまう概念ですので、食・楽・健康協会の推奨する適正糖質はそれと区別し、「ロカボ」と呼ぶことにしました。

[ロカボ]は1食あたりの糖質を20~40gにする糖質制限のこと。

ロカボの商品は1食あたり糖質が40g以下になっています。

ドリアにカレーに、いろいろあるもんだな。

もっとたくさんあるよ。今度まとめるね。

ダイエットと炭水化物の関係まとめ

ダイエットと炭水化物の関係がちょっとわかった気がする!

糖質制限ダイエットについてはまた別でお話するね。

最後に要点だけまとめるぞ。

- 炭水化物=「糖質」+「食物繊維」

- 血中のぶどう糖の濃度で「血糖値」が決まる。

- 高血糖でも低血糖でも良くない。

- 余った糖は肝臓に貯蔵される。

- 肝臓に入り切らない分は体脂肪になる。

- 食物繊維には水溶性と不溶性がある。

- 食物繊維はカロリー0ではない。

- 糖質(甘味)には中毒性がある。

- ロカボは商標。1日糖質130g以下を目指す。

「糖質は良くない。」「糖質は良い。」

医師をはじめ専門家によって意見が異なるテーマですね。

一つ言えることは、炭水化物の中の、食物繊維は積極的に摂りましょうと言われていること。

これは間違いないですね。

野菜や海藻をモリモリ食べて、ダイエット頑張りましょう!

ではまた!

[nlink url=”https://rito105.com/diet-oil/”]