ダイエットをしていく上で避けて通れない油・脂肪・脂質の話。

油や脂肪・脂質といえばなんとなく「太る」というイメージがあるかもしれませんが、ヒトにとっては欠かせないもの。

今回はダイエットと油・脂肪・脂質の関係について、わかりやすくお話します。

- ダイエットと油の関係。

- 動物性の脂と植物性の油

- DHAやEPAとはなにか。

- 必須脂肪酸とはなにか。

- 飽和脂肪酸・不飽和脂肪酸

- トランス脂肪酸のトランスって何?

- などなど

あまり難しい言葉や用語を使わないように、なるべくわかりやすく記事にしました。

ダイエットをしていく上で脂質や油のことは知っておいたほうが良いですよね。かなり長いですが、自分の知りたい情報だけでもサッと読んでいってくださいね。

これを読み終える頃には、プチ脂肪博士になれるよ!

それはそれでヤダなぁ。

油・脂・脂肪・脂質の違い

『油』ってさ、『脂』って書くこともあるよね。何が違うのかな?

まずはその辺りから見ていこうか。

『油』と『脂』の違い

あぶらには『油』という字と『脂』という字の2つがありますね。

固体になるかどうかは、分子の結びつき方で変わります。

「飽和脂肪酸」という言葉を聞いたことがありますか?これは主に『脂』の方を指します。

また、「不飽和脂肪酸」は『油』の方を指すことが多いですね。

- 「飽和脂肪酸」は常温で固まる「脂」

- 「不飽和脂肪酸」は常温で液体の「油」

「脂肪」と「脂質」ってのもあるよな。

『脂肪』と『脂質』の違い

脂肪とは

油脂のうち,常温で固体のもの。ステアリン酸,パルミチン酸などの飽和脂肪酸を成分として多く含む。

牛脂,豚脂,バター脂など。食用,セッケン原料などになる。

生理学,栄養学などでは普通,油脂一般を意味する。

脂肪(しぼう)とは – コトバンク

脂質とは

炭水化物・蛋白質・核酸とともに生体を構成する重要な物質群で、脂肪・ろう、およびこれと性質、構造の似た物質の総称。

脂肪酸とアルコールやグリセリンのエステルからなる単純脂質(脂肪・ろうなど)、燐脂質・糖脂質などの複合脂質、以上二つの物質が加水分解して生じる誘導脂質(ステロール・脂溶性ビタミンなど)に分けられる。

食品において「脂肪」という時は「油」と「脂」の両方のことを言っていて、同時に「脂質」のことも指すことが多いですね。

『脂質』という場合は、おもに栄養素としての意味合いが強くなるものと考えれば大丈夫です。

脂質は三大栄養素の一つ。

三大栄養素とは「タンパク質(Protein)・脂質(Fat)・炭水化物(Carbohydrate)」のこと。

「PFCバランスを考えて食べ物を選びましょう。」と言われた場合は、この3つのバランスを見てくださいということです。

脂質は3つの栄養素の中で最もエネルギーが多く、1gで9kcalのエネルギーを得ることができます。

- タンパク質1g:4kcal

- 脂質1g:9kcal

- 炭水化物1g:4kcal

脂質はホルモンや細胞膜、核膜を構成したり、皮下脂肪として臓器を保護します。

また、脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・K)の吸収を促すなど、エネルギー以外のはたらきも重要なものです。

細胞を作る働きもあるんだね。

そうだよ。だから、脂質を全部カットしようとなんて思っちゃいけないんだ。

必須脂肪酸:ヒトは油を摂らなければならない。

油や脂肪と聞くと、「太る元だ。」とか「デブの代名詞だ。」と感じてしまう人が多いと思います。

それは「脂肪(Fat)」という言葉自体が「太った」という意味を持っていたり、体脂肪や皮下脂肪・内臓脂肪という言葉と同じだからでしょう。

しかし、私たちヒトは油(脂肪)を外部から取り入れなければなりません。

ヒトにはカラダの中で作ることのできない脂肪があるのです。

カラダの中で作ることのできない脂肪を「必須脂肪酸」と言います。

三大栄養素のタンパク質・脂質・炭水化物。タンパク質は体内でアミノ酸になるが、アミノ酸にも必須アミノ酸がある。また、脂質にも必須脂肪酸がある。しかし、炭水化物に「必須炭水化物」はない。

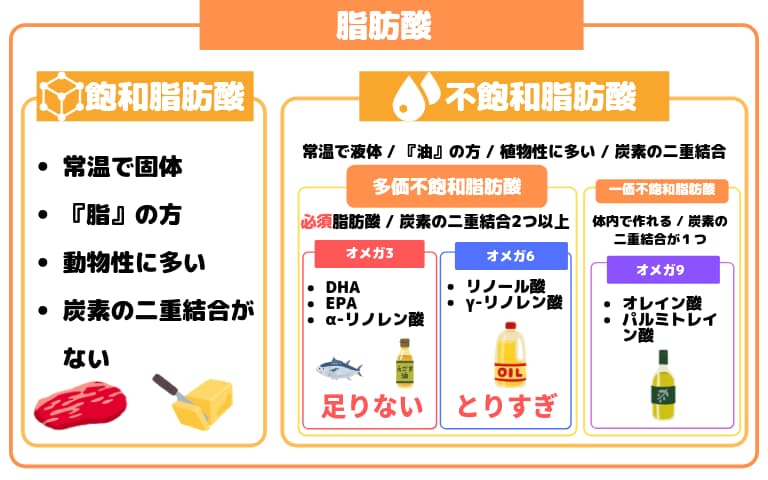

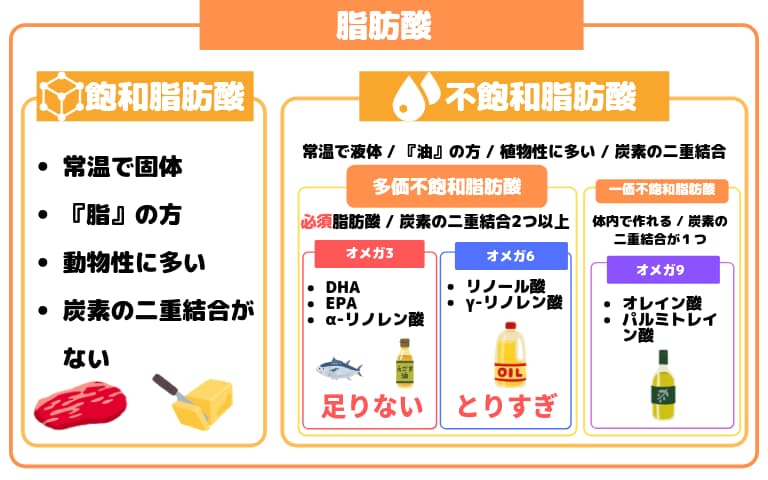

油は大きく分けて2種類:飽和脂肪酸・不飽和脂肪酸

(この項目はちょっとややこしいので、サッと読んでください。)

脂肪酸は炭素原子と水素原子が結びついて作られています。

飽和脂肪酸や不飽和脂肪酸という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。

この違いを簡単に説明すると「水素原子が飽和状態かどうか」の違いです。

全然簡単じゃないし、意味がわからないんだが?

別の言い方をすれば、「飽和状態=安定している」ということ。ですから、飽和脂肪酸の方は「常温で固体」の物が多いです。

逆に「不飽和=安定していない」ですから、不飽和脂肪酸の方は「液体」が多いのですね。

不飽和脂肪酸は、炭素同士の結合の一部に「二重結合」があるので、安定していないのです。この「二重結合」の仕方でオメガ3やオメガ6、オメガ9といった違いが出てきます。

安定してたほうが良いの?

安定が良いとか、不安定が悪いって話じゃないんだよ。構造上どうなっているかってことなんだよ。超簡単にいえば、固まりやすいかどうかってこと。

飽和脂肪酸とは

飽和脂肪酸の簡単な覚え方としては「常温で固体の物が多い」ということです。

- ラウリン酸

- ミリスチン酸

- パルミチン酸

- ステアリン酸

- 脂身の多い肉

- ベーコン

- ソーセージ

- パーム油

- ココナツオイル

- チョコレート

- クッキー

- バター

飽和脂肪酸が多い食品は、「動物性脂肪」が多いのが特徴です。

飽和脂肪酸をとりすぎると、血液中のLDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)が増加し、動脈硬化性疾患、特に心筋梗塞のリスクが増加することが予想されています。

でたな悪玉コレステロール!

昔はコレステロールを摂り過ぎちゃダメだから、卵は1日1つなんて言われていたときもあったけれど、2015年からコレステロール摂取量の上限値が撤廃されたんだよ。

そうだったのか。

動物性脂肪だからとか、飽和脂肪酸だから体に悪いというのは、最近は否定されてきている傾向があるよ。血栓ができるのは、「糖質」のせいなんじゃないか?とも言われているね。

不飽和脂肪酸とは

不飽和脂肪酸は常温で液体で植物油の大半は不飽和脂肪酸になります。

動物性の脂の中でも、青魚に多く含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)は常温で液体の不飽和脂肪酸です。

不飽和脂肪酸:多価不飽和脂肪酸・一価不飽和脂肪酸

不飽和脂肪酸の中でも、「体内で作れない多価不飽和脂肪酸」と、「体内で作ることのできる一価不飽和脂肪酸」があります。

これらは構造の違いから「オメガ3系」「オメガ6系」「オメガ9系」の3つのオメガ系列に分けられています。

| 分類 | 系列 | 主な脂肪酸 | 主な食品 |

|---|---|---|---|

| 多価不飽和脂肪酸 | ω3系 | αリノレン酸 |

|

| 多価不飽和脂肪酸 | ω3系 | DHA |

|

| 多価不飽和脂肪酸 | ω3系 | EPA |

|

| 多価不飽和脂肪酸 | ω6系 | リノール酸 |

|

| 多価不飽和脂肪酸 | ω6系 | γリノレン酸 |

|

| 多価不飽和脂肪酸 | ω6系 | アラキドン酸 |

|

| 一価不飽和脂肪酸 | ω9系 | オレイン酸 |

|

オメガ3、6、9しかないの?

いや、他にもオメガ7系なんかが有名かな。マカダミアナッツオイルなんかがそうなんだけど、美容にいいとされているよ。ただ、あまり出回ってないから、買うなら通販になるかな?

多価不飽和脂肪酸

化学的構造から、「多価不飽和脂肪酸」と「一価不飽和脂肪酸」という分類がされます。

オメガ3系脂肪酸、オメガ6系脂肪酸がこの多価不飽和脂肪酸で、特に不足しがちなのが「オメガ3系脂肪酸」の方です。

オメガ3系脂肪酸

オメガ3系脂肪酸は「必須脂肪酸」です。ヒトが体内合成できない脂肪酸ですから、摂取しなければなりません。

オメガ3系脂肪酸で有名なのが、青魚に多く含まれている「DHA」や「EPA」です。

オメガ3系脂肪酸は「酸化しやすい」のが特徴です。えごま油や亜麻仁油に多く含まれていますが、酸化しやすいですので1ヶ月を目安に使い切れる量を購入すると良いです。

酸化しやすいということは、光に弱いです。保存する時は冷蔵庫などの冷暗所で行いましょう。

また、熱にも弱いですので、炒め物の油としての仕様ではなく、ドレッシングなど加熱をしない油の使い方で使いましょう。

オメガ6系脂肪酸

オメガ6系脂肪酸は「必須脂肪酸」です。

必須脂肪酸ですが、オメガ6系のリノール酸は揚げ物や加工食品などに使われており、むしろ摂りすぎているとも言われています。ごま油やコーン油に含まれています。

一価不飽和脂肪酸

一価不飽和脂肪酸は「オメガ9系」とも呼ばれます。比較的酸化しにくい不飽和脂肪酸です。

オメガ9系のオレイン酸には、血中のコレステロールを適正に保つ働きがあります。オリーブオイルなどに含まれています。

ここまでの簡単なまとめ

ちょっと長くてわからなくなってきちゃったよ。

下の図で簡単に確認しようか。

- 飽和と不飽和の違いは「安定性」

- ヒトには体内合成できない「必須脂肪酸」がある

- 「必須脂肪酸」=「オメガ3系脂肪酸」,「オメガ6系脂肪酸」

- 不足しがちなのは「オメガ3系脂肪酸」

- 「オメガ3系脂肪酸」は酸化しやすい=光・熱に弱い。

- フィッシュオイルのサプリメントで摂るのも一つの手

- オメガ6系のリノール酸はとりすぎの傾向

不飽和脂肪酸のオメガ3系ってのが不足してるってことでOK?

そうだね。熱や光に弱いから、保存しづらいんだ。昔に比べると、魚を食べる量も減ったしね。

ねえねえ、「トランス脂肪酸」っていうのを聞いたことがあるんだけど。なんか、体に悪いらしいね。

そうだね。次はトランス脂肪酸について話そう。

食べるプラスチック!?トランス脂肪酸とは?

「トランス脂肪酸は体に悪い。」「マーガリンにはトランス脂肪酸が多いからやめたほうが良い。」ということを聞いたことはありませんか?

「トランス脂肪酸=体に悪い。」確かにそのとおりなのですが、一体何が体に良くないのでしょうか?

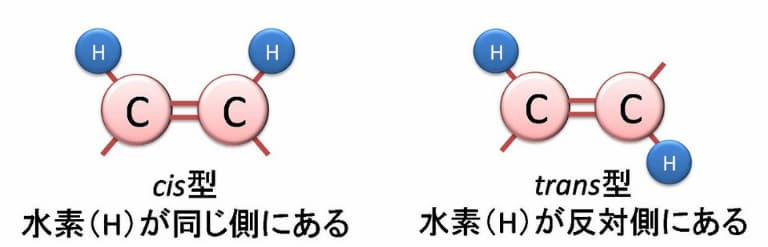

シス型とトランス型

そもそもトランス脂肪酸とはどのようなものでしょう。

「不飽和脂肪酸には炭素の二重結合がある」ということを覚えていますか?炭素間の二重結合のまわりの構造の違いにより、不飽和脂肪酸にはシス型とトランス型の2種類があります。

シス(cis)とは、“同じ側の、こちら側に”という意味で、脂肪酸の場合には水素原子(H)が炭素(C)の二重結合をはさんで同じ側についていることを表しています。

トランス(trans)とは、“横切って、かなたに”という意味で、脂肪酸の場合では水素原子が炭素間の二重結合をはさんでそれぞれ反対側についていることを表しています。

天然の不飽和脂肪酸のほとんどは、炭素間の二重結合がすべてシス(cis)型です。これに対して、トランス(trans)型の二重結合が一つ以上ある不飽和脂肪酸をまとめて「トランス脂肪酸(trans-fatty acid)」と呼んでいます。

グリセリンに結合している脂肪酸の一つ以上がトランス脂肪酸である油脂を「トランス脂肪(trans fat)」といいます。

人工的に作られたトランス脂肪酸

農林水産省のHPでも書かれている通り、天然の不飽和脂肪酸の殆どはcis型です。それに対してトランス脂肪酸は人工的に作られる場合がほとんどです。

では、どういった場合にトランス脂肪酸が作られるのでしょうか?

水素添加で人工的にトランス脂肪酸が作られる。

トランス脂肪酸は牛乳や牛肉などにもごくわずか含まれていますが、0.xx%程度と気にするほどではありません。

問題となっているのは人工的に作られるトランス脂肪酸です。

植物油は不飽和脂肪酸で、液体です。これを固体にするために「水素」が添加されます。

脂肪酸は炭素と水素の結びつきでしたね。そこに人工的に水素を突っ込むことで、不飽和脂肪酸の二重結合の数が減り、飽和脂肪酸の割合が増えます。

このときにトランス脂肪酸ができることがあります。

そのようにして作られた油脂を部分的に使ったマーガリン、ファットスプレッド、ショートニングなどにトランス脂肪酸が含まれることになります。

もちろんそれらを原材料に使ったパン、ケーキ、ドーナツなどにもトランス脂肪酸が含まれているものがあります。

なぜトランス脂肪酸を使うのか。それはもちろん「安価」で「長期保存」ができて、「おいしい」からです。

なぜトランス脂肪酸はカラダに悪いのでしょうか?

ではどうしてトランス脂肪酸はカラダに悪いのでしょうか?

簡単にいえば「添加物」だからです。

トランス脂肪酸の作られ方は「水素を添加」でしたね。人間が不自然に元素を変えてしまった、化学添加物と考えればカラダにいいとは思えません。

『ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル』誌で報告された2015年のカナダの分析研究では、トランス脂肪酸が健康に与える影響を調べた数カ国の研究20件のデータを分析しました。

その結果、人工のトランス脂肪酸を取ると、すべての原因による死亡率が34%増加し、心臓の病気による死亡率が28%増加、心臓の病気になるリスクが21%増加すると判明。でも、どうしてそれほど危険なのでしょう?

「トランス脂肪酸はLDL(悪玉)コレステロールをぐんと増やすため、動脈が詰まりやすくなります(LDLコレステロールが多すぎると、血管の内側にたまって動脈硬化が進行)。

同時に、HDL(善玉)コレステロールを減らしますから、余分なコレステロールを肝臓に戻して身体の外に排出する機能が低下します(HDLコレステロールは、余分なコレステロールを肝臓に運ぶはたらきをしています)」とカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)医療センターの上級栄養士、ダナ・ヒューンズさん。

そのため、血栓ができやすくなり、心臓発作や脳卒中につながるだけでなく、トランス脂肪酸は血管の内側も傷つけるため、血管の正常な機能にも障害が起きるそう。

良い油と悪い油の違い。トランス脂肪酸はなぜ身体に悪いのか? | ライフハッカー[日本版]

世界のトランス脂肪酸に対する動き。

2003年に、デンマークが世界で初めてトランス脂肪酸を禁止しました。その後もアメリカ・ドイツ・イギリス・韓国・カナダ・そして中国もトランス脂肪酸の表示を義務化や禁止をしています。

WHO(世界保健機関)は2018年5月14日にトランス脂肪酸を世界の食料供給から撲滅するための独自ガイド「REPLACE」を発表しました。

世界ではトランス脂肪酸を排除しようという動きが活発化しています。

残念ながら日本では

厚生労働省のHPより引用。

トランス脂肪酸の摂取量については、日本人の大多数がWHOの勧告(目標)基準である、総エネルギー摂取量の1%を下回っており、通常の食生活では健康への影響は小さいと考えられますが、脂質に偏った食事をしている人は、脂質の過剰摂取を控えるよう留意する必要があります。

なお、脂質自体は重要な栄養素であるため、脂質全体の摂取バランスにも配慮した、栄養バランスのよい食事を心がけましょう。

トランス脂肪酸に関するQ&A-厚生労働省

日本人のトランス脂肪酸摂取の平均は1%以下だから、そんなに気にすんな。

各自で気をつけてな!

農林水産省のHPにも同じようなことが書かれていました。現状は自分たちが気をつけるしかありません。

企業も努力をしている。

日本の場合は、企業努力に委ねるしかないという現状です。例えば、雪印メグミルクさんのHPを見たところ、「部分水素添加油脂」を使用していないそうです。

日本人はトランス脂肪酸よりも塩分に気をつけろって書いてあったぞ。

確かに塩分のとりすぎも問題だけれど、これだけ世界中で禁止の流れがあるのに、日本は大丈夫なのかなぁ?

油と便:脂肪で便秘になる?

さて、次は脂肪・脂質をとると便秘になるかどうかというお話ですが、結論から言うと「便秘になる可能性が高い」です。

腸内にはビフィズス菌などの善玉菌とウェルシュ菌などの悪玉菌が存在します。タンパク質は悪玉菌のエサとなってしまいます。

動物性タンパク質や脂肪分の多い食生活は、腸内における悪玉菌の増殖につながり、腸の働き(ぜんどう運動)を低下させます。

対策1:野菜・海藻を積極的に食べる。

ただでさえ不足しがちな食物繊維。肉や油っぽい物中心にしてしまって、食物繊維の摂取が疎かになってしまうと便秘に拍車がかかってしまいます。

海藻サラダ・生野菜サラダなどを積極的に食べることで、食物繊維をしっかりと摂取しましょう。

対策2:ヨーグルトや納豆などの発酵食品を食べる。

ヨーグルトや納豆・キムチなどの発酵食品には、乳酸菌が多く含まれます。

乳酸菌は腸内環境を整えてくれます。

対策3:水をしっかりと飲む。

食事から取れる水分というものもあります。炭水化物制限をして、ご飯を食べなくなったとします。すると、ご飯に含まれる水分も同時に摂らなくなってしまいます。

その分積極的に水分を摂取することを心がけなければなりません。

お水は1日2リットル以上飲むようにしましょう。

対策4:「オリーブオイル」「えごま油」「亜麻仁油」を摂る。

オリーブオイルやえごま油・亜麻仁油の油は小腸で完全に吸収できないので大腸まですすみます。

オイルが腸壁で潤滑油となり、摩擦が減ることで便秘が解消されやすくなるそうです。

オリーブオイルを選ぶ場合は「エクストラヴァージンオリーブオイル」を選びましょう。

日本はIOCに加盟していないため、その規格に沿った表示ではない場合もありますが、スーパーなどでよく見かけるのは「エクストラバージンオリーブオイル」、「ピュアオリーブオイル」の2種類。

エクストラバージンオリーブオイルは、酸度 0.8%以下で香りや成分などの特性が IOC規格と一致するオイルで、生のオリーブの実を搾っただけの「一番搾り」のようなもの。オリーブオイルの中でも最高品質の規格です。

他方のピュアオリーブオイルは、酸度 1.0%以下で、オイルを精製し風味の少ない状態にしたものと、エクストラバージンオリーブオイルとをブレンドしたもの。

「ピュア」が付かずただ「オリーブオイル」と表示されているものも同様です。

エキストラバージンオリーブオイルを選べば良いんだね!

そうだね。サラダにかけてもいいし、納豆にかけたりして食べる人もいるんだよ。

どれくらいの量かければいいかな?

私の場合は、生野菜サラダに大さじ1か2くらいをかけるね。塩とオリーブオイル。最高さ!

様々な植物油

油には様々な種類があります。特に植物性の脂は種類が豊富です。どのような特徴があるのか見ていきましょう。

- サラダ油

- キャノーラ油(菜種油)

- 大豆油

- 紅花油(サフラワーオイル)

- コーン油

- 米油

- 綿実油

- ココナッツオイル

- アルガンオイル

- パーム油

- ヒマワリ油

- ごま油(セサミオイル)

- 亜麻仁油

- えごま油

- オリーブオイル

- しそ油

すっごいたくさんあるね。

これだけじゃないよ。もっともーっとたくさんあるんだ。

油が取れればまあなんでもできるわけか。

まあ、そういうことだね。今回は代表的な食用の植物油に絞ってみていくね。

サラダ油

「サラダ」油って不思議な名前だよね。サラダだよ?

「サラダ油」っていうのはね、日清オイリオの商品名だったんだよ。

サラダ油の名前の由来

サラダ油という名前は、大正13年(1924年)に日清オイリオ(当時は日清製油株式会社)が、『日清サラダ油』という商品名で発売したものでしたが、JAS規格として定めるときにサラダ油の名称をそのまま等級名に用いることとなりました。

お煎餅やスナックにも「サラダ味」がありますが、このサラダはサラダ油を意味しています。味自体は塩味ですよね。

あるある。サラダせんべいとかな。

サラダ(油をぬって、塩で味付けした)せんべいってことだね。

省略しすぎだろ…。

サラダ油の定義

サラダ油

日本では日本農林規格(JAS)により定められている。従ってJASの基準を満たした原材料を用い、なおかつJAS認定工場で製造されたものでなければ「サラダ油」を名乗ることは出来ない。JASにおいては、定められた低温の条件下で一定時間放置しても凝固や白濁の無いことをサラダ油の条件としている(0℃の温度で5.5時間清澄であること)。精製油の凝固はロウ分と上記の対称性の良い油脂が原因なので、サラダ油の製造にはこれらの除去が不可欠となる。

つまり、以下の条件を満たさないものはサラダ油を名乗れないということ。

- 条件1:JASで認められた原材料を使用。

- 条件②:JASで認定された工場で製造されている。

- 条件③:低温で放置しても、凝固や白濁しなくらい精製度が高い。

キャノーラ油(菜種油)

菜種油のうちのキャノーラ品種から採油されたものだよ。

カナダで作られたんだ。

キャノーラ油の原料となる菜種はカナダで作られたものがほとんどです。そして、その菜種は遺伝子組み換え作物であることから、近年日本でのキャノーラ油の使用率は減少傾向にあります。

大豆油

大豆の種子から採取される油脂。最も代表的な植物油だよ。

サラダ油の他マヨネーズやマーガリンの原料などとして広く用いられるぞ。

大豆油はキャノーラ油と並び日本の食用油の中で大変ポピュラー。

マヨネーズやマーガリンの原料として使われる。

紅花油(サフラワーオイル)

ベニバナの種子から採取される油脂だよ。

サンフラワーじゃないぞ。「サフラワー」だぞ。

オレイン酸が多い種類と、リノール酸が多い種類がある。リノール酸の摂りすぎの弊害が指摘され、従来の高リノール酸タイプからハイオレイックタイプへの転換が進んだ。

コーン油

コーン油は、トウモロコシの胚芽を原料とした油だよ。

日本の年間消費量は約10万トンであり、アメリカに次いで第2位。

リノレン酸含有率が低く、光酸化の原因となるクロロフィルが含まれないため貯蔵安定性に優れ、家庭用サラダ油として揚げ物・炒め物などに、加工油脂や食品工業用としてマーガリンやスナック菓子などの製造に用いられる。

ごま油(セサミオイル)

ゴマの種子から作られる油だよ。

茶褐色で独特の香味を持つものを指す事が多いな。白いごま油もあるぞ。

中華料理に主に使われるごま油は、200℃以上の高温で焙煎を行ったごまを搾油したもの。透明なごま油はほとんど焙煎していないごまから抽出したもので、脱臭や脱色などの精製を経ていることが多い。

ヒマワリ油

ヒマワリの種子を原料とした油だよ。

こっちは「サンフラワー」だな。

クセのない淡泊な風味が特長の油。風味が良いため穀類やナッツ類などの表面保護、クッキーなどのコーティング、煎餅などのつや出しなどにも用いられる。

綿実油(めんじつゆ)

ワタの種子を原料とした油だよ。

食卓で使用している人はあまりいないかな。

加熱した際に比較的酸化しにくいため、スナック菓子やフライ料理などの揚げ物などに使用され、ツナ缶の油漬け用にも使われる。

米油

米糠から抽出される植物油だよ。

米糠油ともいうな。

日本では主食である米を原料にしているため、原料をほぼ国産で賄える唯一の植物油。オレイン酸の比率が高いことと、α-トコフェロールに加えγ-オリザノール、フェルラ酸、トコトリエノールなどの抗酸化作用を有する成分を多く含み、加熱による酸化が起きにくいことが特徴。

ココナッツオイル

ココヤシから作られる油だよ。

ヤシ油ともいうぞ。植物性油だが、固まりやすいのが特徴だ。

ココナッツオイルは、比較的高い温度で固まりやすく、室温が20度以下だと固まってしまう。なお、20度~25度ではクリーム状に、25度以上で透明の液体状態となる。独特の風味が特徴。

パーム油

アブラヤシの果実から得られる植物油だよ。

同じアブラヤシから得られるものとしてパーム核油があるけれど、パーム核油は種子から得られるもの。性質が異なるぞ。

ヤシ科の常緑高木であるパームやしの果肉からとった油。フライなどの加工用油脂やマーガリン、ショートニングに利用される。オレンジ色で、常温では固体の油脂。独特の芳香と甘味を持っている。オーガニック石鹸として加工されたりもする。

亜麻仁油(フラックスシードオイル)

亜麻の種子から作られる油だよ。

最近注目されている油だな。

不足しがちなオメガ-3脂肪酸であるα-リノレン酸をはじめとする不飽和脂肪酸に富む。熱に弱いため、野菜サラダにかけるなど、そのままの摂取がオススメ。

必須脂肪酸のオメガ3(アルファリノレン酸)を約55%~約65%含んでいます。

えごま油

エゴマの種子から絞った油だよ。

エゴマはシソ科の一年草だ。亜麻仁油と並んで最近注目の油だな。

エゴマ油には必須脂肪酸であるα-リノレン酸を、他の食用油に比べ類を見ないほど豊富に含んでいることから、健康によい成分を持つことが注目されている。

しかし、エゴマ油の知名度が低かった日本では商品展開上不利と見たのか、「シソ油」の商品名で市販されていることが多かった。

熱に弱いえごま種子を、一切熱を加えないよう焙煎せず、生のまま低温圧搾(コールドプレス)製法で搾油したピュアなえごま油です。

オリーブオイル

オリーブの果実から得られる植物油だよ。

健康志向の高まりから近年使用量が増加しているんだ。

酸化しにくいオメガ9系脂肪酸のオレイン酸とビタミンEが豊富。購入する際は「エキストラヴァージンオリーブオイル」を選ぶ。

有機JAS認定を受けたオーガニックオリーブオイルで、オリーブオイル独特の芳醇な香りと深い味わいが特徴です。

アルガン油(アルガンオイル)

アルガンノキの種子から得られる植物油だよ。

古くからモロッコで利用されてきたんだ。

広葉常緑樹のアカテツ科のアルガンノキ属に属する唯一の種であるアルガンノキから採取されるため希少である。アルガンの木の実の種から採れるアルガンオイルは、「モロッコの黄金」と呼ばれている。

アルガンオイルには、オリーブオイルの約2~3倍のビタミンE(トコフェロール)が含まれているため、食用だけでなく美容オイルとしての使用も多い。

しそ油

シソ科の植物の種子から作られる油だよ。

だいたいは『エゴマ油』のことを指すことが多いな。

『エゴマ』がシソ科のため、『エゴマ油』を『しそ油』ということもある。「シソ油」という名称の商品が、シソの実から作られた油なのか、エゴマの実から作られた油なのか購入の際に注意する。

脂質を摂ると、代謝が上がる。

ある実験で、高脂肪の食品を摂ったグループのほうが低脂肪・高炭水化物の食事を摂ったグループより代謝がはるかに速かった。低脂肪・高炭水化物の食事を摂ったグループはインスリン量が急増し、代謝が鈍ったのだ。同じカロリーを摂取しても、高脂肪食品を食べた方が、代謝スピードは上がる。

ルードウィグ博士たちも、高脂肪・低炭水化物食のグループと高炭水化物・低脂肪食のグループを比較する研究を行い、高脂肪のグループの方がよい結果を出した。

ルードウィグ博士たちは、クロスオーバー試験と呼ばれる実験も実施している。前半にグループの半数が高脂肪・低炭水化物食を摂り、残りは低脂肪・高炭水化物食を摂る。そして後半で食事を交代するという実験だ。

この実験だと、食事の種類による代謝の違いを同一人物で確認できるため、食事効果の全体像をより正確に把握し、効果的な食事プランを立てられる。

結果は驚くべきものだった。両グループは、主要栄養素が違う同じカロリーの食事を摂取したが、高脂肪食グループは、低脂肪食グループより1日300カロリーも多く消費していた。

良質な脂肪をとれば太らない。その理由とは…… | ハフポスト

同じカロリーを摂取しているはずなのに、高脂肪食グループの方が300kcal多く消費していた。

良質な油を摂るべし。

長々と油について語ってきましたが、結局どうすればいいのかと。

結局なに?どうすればいいのかまとめて!

じゃあ、シンプルにまとめていくね。

- 脂肪や油は敵ではない。

- トランス脂肪酸は敵。

- 動物性脂肪が悪いことはない。

- 植物性でも気をつけることはある。

- 必須脂肪酸のオメガ3系が不足しがち。

- オリーブオイルが現時点で最強の油。

- 最近の注目は「