ダイエットとカロリーの関係はものすごく深いですよね。

そもそもカロリーってなんだろう?って疑問に思う方もいるかと思います。

なんとなく知っているような気がするカロリーのこと。でもちゃんとは知らない。

今回はそもそもカロリーとはなにか。から始まって、消費カロリーの詳細についてなどなど、「カロリー」に関することを簡単にまとめました。

- カロリーはどのようにして決められるのか。

- 消費カロリーとは何か。

- 基礎代謝ってなに?

- 生活活動代謝とは?

- DITやNEATって?

興味があればぜひ見ていってください。

そもそもカロリーとは何か?

そもそもカロリーとは何でしょうか?どのようにして決められているのでしょうか?

食べ物の・・・なんだ?

そうなるよね。まずはカロリーって何かを見ていこう。

カロリーは熱量。

カロリーと聞くと、まず思い浮かべるのが「食べ物のカロリー」だと思います。

「カロリーを摂りすぎないようにしましょう。」

「油っこいものは高カロリー」

のような使い方をしますよね。

このカロリーは「熱量」の単位なのです。記号は「cal」と書きます。

カロリーの記号:「cal」

食べ物のカロリーの話をするときには「〇〇カロリー」というのが一般的です。

しかし表記をよく見ると「kcal」と書いてあると思います。

正しくは「キロカロリー」と読みます。

みんな「カロリー」って言ってるけどね!

キロカロリーって言いづらいしね。

カロリー「cal」の定義

カロリーはどのような定義がされているのでしょうか?

1気圧の下で1グラムの水の温度をセ氏1度だけ高めるのに要する熱量

熱量には他に「J(ジュール)」という単位もあり、1cal=約4.2Jです。

キロカロリーkcal

キロカロリーkcalは、キロがついています。

つまり1000倍ということですね。

キロメートル(km)や、キログラム(kg)と同じように、キロカロリー(kcal)も1000倍です。

1kcal = 1000cal

100kcalの熱量ってどんなもん?

例えば100kcalの熱量を考えてみましょう。

1calは1gの水の温度を1℃上げます。

1kcalは1kgの水の温度1℃上げます。

100kcalは100kgの水の温度を1℃上げます。

水は1kg=1Lです。

100kcalは水100Lの温度を1℃あげる。

え、なんかすごい。

こう考えると、かなりの力だと思うよね。

タンパク質・脂質・炭水化物のカロリー

タンパク質(Protein)・脂質(Fat)・炭水化物(Carbohydrate)は三大栄養素と呼ばれますが、それぞれのカロリーは以下のようになっています。

- タンパク質1g:4kcal

- 脂質1g:9kcal

- 炭水化物1g:4kcal

炭水化物は「糖質+食物繊維」で表されていることも多いと思います。

炭水化物の詳細については「【知識】ダイエットと炭水化物の関係。ゆっくりていねいに解説!」の記事を御覧ください。

[nlink url=”https://rito105.com/diet-carbohydrate/”]

コレはどうやって調べたんだ?

これはね「アトウォーターのエネルギー換算係数」とも呼ばれていて、アトウォーターって人が調べたんだ。

アトウォーターのエネルギー係数

栄養素がそれぞれどのくらいの熱量なのかを調べた人は誰か。

ウェズリアン大学のアトウォーターさんです。

「アトウォーター係数」や「アトウォーターのカロリー係数」とも呼ばれます。

食べ物の吸収率と、出ていくときの排出熱の関係から導き出した値です。

本来であればそれぞれの食べ物で吸収率が違いますが、すべて調べるのは大変ですよね。

ですから厳密には違います。平均値ということです。

実際の食品で計算してみよう。

では、表示されているカロリーと本当に計算して合うのかどうかやってみましょう。

今回調べてみる食べ物はコチラ!

マクドナルドの「ハンバーガー」です。

エネルギ(kcal):256

これに合うでしょうか?

- タンパク質:4kcal×12.8g = 51.2kcal

- 脂質:9kcal×9.4g = 84.6kcal

- 炭水化物:4kcal×30.3g=121.2kcal

51.2 + 84.6 + 121.2 = 257kcal

1kcal低いじゃないか。

それぞれの小数点以下を切り捨てて計算してみよう。

51.2 + 84.6 + 121.2 = 256kcal

ぴったりだ!

消費カロリーについて

摂取カロリーは食べ物から得るカロリーですが、消費カロリーは使うカロリーになります。

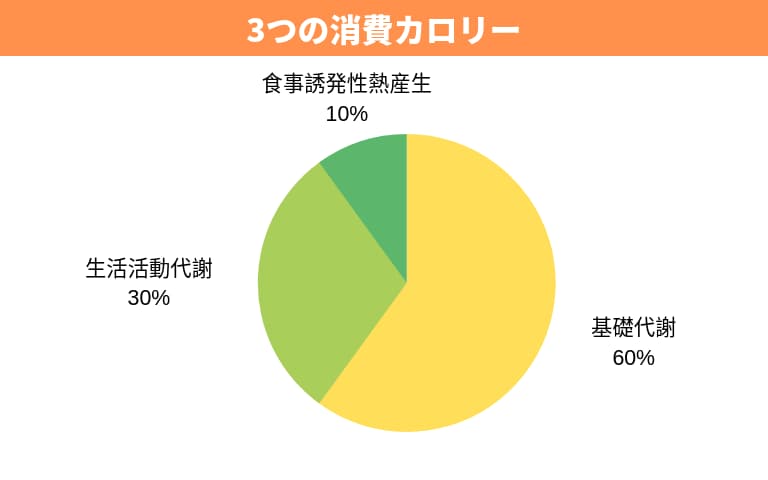

消費カロリーは大きく分けて3つに分類されます。

- 基礎代謝:60%

- 生活活動代謝:30%

- 食事誘導性熱代謝:10%

この3つです。

割合は大体の値です。活動量が多い人はその割合が大きくなります。

基礎代謝知ってる!何もしなくても使われるんだよね!

そうだね。まずは基礎代謝から順番に説明していこうか。

消費カロリー①:基礎代謝とは

基礎代謝は、「何もぜずに消費されるカロリー」だと思っている方も多いと思います。

しかし、よく考えてみると何もせずにエネルギーが消費されるはずがありません。

もう少し詳しく基礎代謝について見ていきましょう。

基礎代謝:Basal Metabolism

基礎代謝は英語で「Basal Metabolism」と言います。

Basal:「基礎の・基底の・根本の」

Metabolism:「代謝・新陳代謝」

「メタボ」は代謝って意味なんだな!

そう。日本で言う「メタボ」は「メタボリックシンドローム」のことだからね。

内蔵肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさり、心臓病や脳卒中などの動脈硬化性疾患をまねきやすい病態です。

「基礎」とはなにか。

では、具体的に「基礎」とは何を指しているのでしょうか?

私たち人間は24時間、365日、生きるためにエネルギーを使っています。

例えば呼吸や心拍はわかり易い例でしょう。

また、何も考えていなくても「脳」でエネルギーを消費していますし、他の内臓もエネルギーを使います。

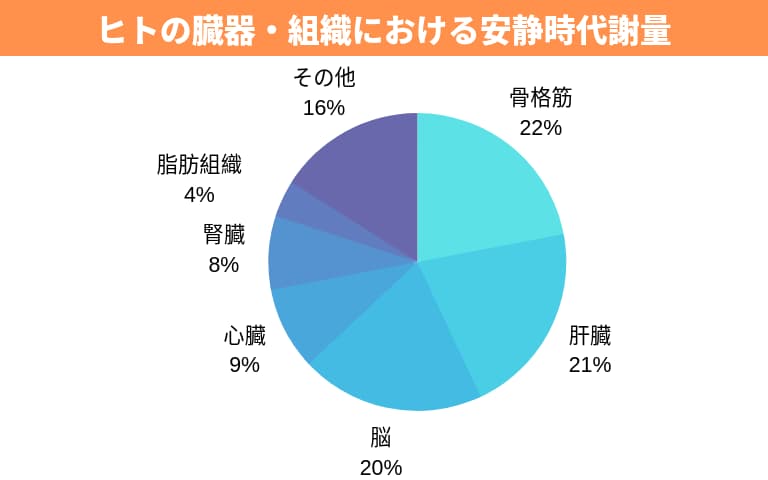

ヒトの臓器・組織における安静時代謝量

| 器官 | 割合 |

|---|---|

| 全身 | 100% |

| 骨格筋 | 22% |

| 肝臓 | 21% |

| 脳 | 20% |

| 心臓 | 9% |

| 腎臓 | 8% |

| 脂肪組織 | 4% |

| その他 | 16% |

※データ「加齢とエネルギー代謝 | e-ヘルスネット」

骨格筋(筋肉)の基礎代謝

それぞれの臓器でカロリーを消費していますが、最も割合の多いのが骨格筋。筋肉です。

筋肉の基礎代謝についてみていきましょう。

筋肉の基礎代謝とは、「安静時に筋肉が消費するカロリー」のこと。

筋トレをしたり、歩いたりして消費する分は含まれません。

簡単にいえば、寝てるときに消費されているものですね。

安静にしているのに使われているカロリー。一体何に使われているのでしょうか?

その答えは「体温維持」

基礎代謝のエネルギーのほとんどは、この体温維持に消費されると言われています。

基礎代謝エネルギーは体温維持に使われる!

筋肉は体温を維持するのに役立っています。

筋肉は血液を送るポンプだ。

筋肉には、血液をポンプのように送り出すはたらきがあります。

筋肉が増えるほど、カラダのすみずみまで血液が行き渡り、カラダは温まります。

逆に筋肉が少ないと、カラダ全体に血液が回りづらくなってしまい、体温の維持が難しくなります。

男性と比べて女性が「冷え」に悩まされるのは、筋肉量の違いが原因の一つです。

体温が1℃上がると、基礎代謝が13%上がる。

体温が1℃上がると、基礎代謝が10~13%向上すると言われています。

体温を上げると痩せやすい状態になることができます。

そのためには筋肉を付ける必要がありますが、まずはじめに鍛えるべき部位は『下半身』です。

筋肉の約70%は下半身に集中しています。特に太ももの「大腿四頭筋」はカラダの中で最も大きな筋肉。

ここを鍛えることで筋肉量アップ→体温上昇→基礎代謝でいいことづくめです。

スクワットしよう!

まずスクワットからっていうよね。お尻にも効くし、一番オススメの運動だね。

肝臓の代謝

筋肉の次に代謝の多い肝臓。臓器全体の21%でしたね。

肝臓はカラダの中で最も大きい臓器です。そのはたらきは多岐にわたります。

肝臓ではどのようなことが行われているのかをみていきましょう。

- 物質の代謝

- 解毒作用

- 胆汁を作る

肝臓のはたらき①:物質の代謝

肝臓には消化管で消化・吸収された食べ物が運ばれてきます。

そこで取り込んだ栄養素を分解・再合成(代謝)します。

代謝された栄養は血液中に放出されたり、肝臓に蓄えられたりします。

[nlink url=”https://rito105.com/diet-carbohydrate/”]

肝臓のはたらき②:解毒作用

肝臓はアルコールや代謝の際に生じた体に有害な物質を、毒性の低い物質に変え、尿や胆汁中に排泄するという解毒作用を持っています。

お酒を飲みすぎたりすると、肝臓に負担がかかります。ほどほどにしましょう。

また、フルクトース(果糖)の代謝が出来るのは肝臓だけと言われています。

食品に含まれる人工甘味料の「果糖ぶどう糖液糖」を摂りすぎると肝臓に負担をかけてしまうので、気をつけましょう。

肝臓のはたらき③:胆汁を作る

胆汁は主に脂肪の乳化とタンパク質を分解しやすくするはたらきがあります。

ダイエットをする上でも、肝臓はとても大切な器官です。

お酒を飲みすぎない・甘いものを摂りすぎないなど、肝臓に負担をかけない食生活を心がけましょう。

自分は何もしてないつもりでも、カラダの中でいろいろやってるんだ。

そうだね。だから、何もしなくても代謝が高い状態にするために「筋トレ」をしたりするんだね。

消費カロリー②:生活活動代謝とは

生活活動代謝とは、日常生活の活動で使われるエネルギーのことです。

歩く・走るはもちろん、運動やトレーニングもこの生活活動代謝にふくまれます。

生活活動代謝:日常生活 + 運動

消費エネルギーは「基礎代謝」「生活活動代謝」「食事誘発性熱産生」の3つ。

「基礎代謝」は、筋肉量やそもそもの体格によって変わります。

「食事誘発性熱産生」は、食事の量によって変わります。

つまり自分でコントロールするのが難しい消費エネルギーです。

しかし、「生活活動代謝」は活動量が多いほど増えていきます。

つまり総消費エネルギーが多いかどうかは、身体活動量によるところが大きいといえます。

非運動性熱産生:NEAT(ニート)

近年では、運動以外の日常生活で使われるエネルギーのことを「NEAT(ニート)」いいます。

Non-Exercise-Activity Thermogenesisのこと。

運動ではない活動での熱産生。

ネーミングが…。

いわゆるニート(NEET:Not in Education, Employment or Training)とは違うからね。

太っている人は、「立って活動している時間が平均で1日約150分も少ない」というデータがあります。

言い換えると、座っている時間が長ければ長いほど肥満になりやすいとも言えます。

立つだけでダイエットになる

アメリカのメイヨークリニックが行った研究では、座ったまま過ごす時間を6時間減らして、代わりに立ったまま過ごすと、体重増加を妨げるということがわかりました。

座っているときよりも、立っているときのほうが1分あたり0.15kcal多く消費していたそうです。

1日では54kcalの差がうまれます。

たったの54kcalと侮ってはいけません。1年間これを続けると、約20000kcalに相当します。

それだけではありません。

立って活動すると、消費カロリー以外にも様々なメリットがあります。

- 筋肉の刺激になる。

- 血流が良くなる。

- 腰痛の改善

など、様々なメリットがあります。

最近は「スタンディングデスク」も流行ってきましたよね。

消費カロリー③:食事誘発性熱産生(DIT)とは

食事誘発性熱産生とは、食事をした後、安静にしていても代謝量が増大することをいいます。

Diet Induced Thermogenesis

食事誘発性熱産生でどれくらいエネルギーを消費するかは栄養素の種類によって異なります。

では三大栄養素を摂取した時、どれくらいの熱が出るのでしょうか。

- タンパク質:30%

- 脂質:4%

- 糖質:6%

通常の食事は、これらが混ざっていますので約10%となります。

食事をしたあとにカラダが温かくなるのは食事誘発性熱産生によるものです。

食事誘発性熱産生を高める。

消費カロリーのうちの1つである食事誘発性熱産生を高めるためにはいくつかのアプローチがあります。

1.よく噛んで食べる。

「よく噛んで食べなさい。」「1口30回かみましょう。」ということをよく聞くと思います。

よく噛んで食べることで、交感神経が刺激され消費エネルギーが増えます。

2.タンパク質を多くとる。

タンパク質の熱産生は30%と他の栄養素と比べると高いです。

糖質の5倍!

筋肉のためにタンパク質を摂る方も多いかと思いますが、実は食事誘発性熱産生を上げるためにもタンパク質はしっかりと摂ったほうがいいんですね。

年齢・性別ごとの基礎代謝表

年齢や性別ごとの標準的な基礎代謝量の目安は「基礎代謝基準値×体重」で求めることができます。

これはあくまでも目安であり、体格によって大きく変わります。

男性の基礎代謝・消費カロリー表

男性の基礎代謝の表です。

| 年齢 | 基準値 | 参照体重kg | 基礎代謝量kcal |

|---|---|---|---|

| 1~2 | 61.0 | 11.5 | 700 |

| 3~5 | 54.8 | 16.5 | 900 |

| 6~7 | 44.3 | 22.2 | 980 |

| 8~9 | 40.8 | 28.0 | 1,140 |

| 10~11 | 37.4 | 35.6 | 1,330 |

| 12~14 | 31.0 | 49.0 | 1,520 |

| 15~17 | 27.0 | 59.7 | 1,610 |

| 18~29 | 23.7 | 64.5 | 1,530 |

| 30~49 | 22.5 | 68.1 | 1,530 |

| 50~64 | 21.8 | 68.0 | 1,480 |

| 65~74 | 21.6 | 65.0 | 1,400 |

| 75以上 | 21.5 | 59.6 | 1,280 |

例えば、30歳男性70kgの場合

「基準値22.5」×「体重70kg」=「基礎代謝1,575kcal」

となります。

女性の基礎代謝・消費カロリー

女性の基礎代謝の表です。

| 年齢 | 基準値 | 参照体重kg | 基礎代謝量kcal |

|---|---|---|---|

| 1~2 | 59.7 | 11.0 | 660 |

| 3~5 | 52.2 | 16.1 | 840 |

| 6~7 | 41.9 | 21.9 | 920 |

| 8~9 | 38.3 | 27.4 | 1,050 |

| 10~11 | 37.8 | 36.3 | 1,260 |

| 12~14 | 29.6 | 47.5 | 1,410 |

| 15~17 | 25.3 | 51.9 | 1,310 |

| 18~29 | 22.1 | 50.3 | 1,110 |

| 30~49 | 21.9 | 53.0 | 1,160 |

| 50~64 | 20.7 | 53.8 | 1,110 |

| 65~74 | 20.7 | 52.1 | 1,080 |

| 75以上 | 20.7 | 48.8 | 1,010 |

例えば、30歳女性50kgの場合

「基準値21.9」×「体重50kg」=「基礎代謝1,095kcal」

となります。

消費カロリー(推定エネルギー必要量)の計算方法

基礎代謝がわかったら、消費カロリー(推定エネルギー必要量)を計算で出すことができます。

基礎代謝×身体活動レベル=推定エネルギー必要量

1日に消費されるカロリーは、基礎代謝に「身体活動レベル」をかけることで出すことができます。

身体活動レベル

身体活動レベルは、毎日の身体活動を数値として表したものです。

| 身体活動レベル | 数値 | 生活内容 |

|---|---|---|

| レベルⅠ | 1.5 | 生活の大部分が座位で、 静的な活動が中心の場合 |

| レベルⅡ | 1.75 | 座位中心の仕事だが、 職場内での移動や立位での作業・接客等、 通勤・買い物での歩行、家事、軽いスポーツ、 のいずれかを含む場合 |

| レベルⅢ | 2.0 | 移動や立位の多い仕事への従事者、 あるいは、スポーツ等余暇における活発な 運動習慣を持っている場合 |

先程の30歳男性70kgの場合で考えてみましょう。活動レベルによってどれほど消費カロリーが違うでしょうか?

基礎代謝は「1,575kcal」でした。

- レベルⅠ:1,575 × 1.5 = 2,362kcal

- レベルⅡ:1,575 × 1.75 = 2,756kcal

- レベルⅢ:1,575 × 2.0 = 3,150kcal

レベルⅠとレベルⅢの差は「788kcal」です。

活動レベルの違いによっても、大きく変わりますね。もちろんこの数値も目安になります。

スポーツ選手のようにバリバリ動いている人であれば2.0以上、2.5、3.0になってもおかしくはないでしょう。

水泳の選手は1日に4000kcal近く摂らないと痩せてしまうそうですね。

カロリー幻想:油・砂糖・肉のカロリーは同質?

昔あるTV番組でダイエット企画(だったと思う)のときに、若い女の子が

「ポテトチップスは太らない。だって軽いから。」

のようなことを言っていて、私は衝撃を受けました。

出演者の芸能人・芸人たちは「バカだなー!」なんて笑っていましたが、私にとってはハッとさせられる発言でした。

女の子「だって豆腐のほうが重いじゃん!」

一同「ワハハハー!」

のようなやり取りがあったかは全く覚えていませんが(笑)

そんなことは一度も考えたことがなかったので、別視点からの意見にハッとさせられました。

何が言いたいかというと、皆さんは「カロリーばかりに囚われないように気をつけましょう。」ということです。

ケーキとステーキと野菜のカロリーが同質のハズがない

カロリーばかりに気を取られてしまうと、大事なことを忘れてしまいます。

1日2000kcalを消費する人が、お菓子やジュースなどで2000kcal摂ったとしましょう。

この人は太るでしょうか?

『消費カロリー = 摂取カロリー →太らない?』

私にはわかりません。太るような気もします。もしかしたら太らないかもしれません。

ただ一つ言えることは、とても健康的とは言えないということです。

同じ2000kcal摂るにしても、野菜や肉などバランスを考えた食事をしなければ、健康にはなれません。

消費カロリーよりも摂取カロリーが少なければ、それでいいのでしょうか?

違いますよね。

栄養バランスを考えた上で、カロリーも気にしていかなければなりません。

カロリーとはなに?まとめ

いろいろなカロリーがあったね。

そうだね。最後に簡単にまとめて終わりにするよ。

- カロリーとは熱量の単位

- 三大栄養素のカロリーはアトウォーター係数で計算する。

- タンパク質4kcal・炭水化物4kcal・脂質9kcal

- 消費カロリーは3つ:基礎代謝60%・生活活動代謝30%・食事誘発性熱産生10%

- 体温が上がると基礎代謝も上がる。

- 年齢・性別によって基礎代謝は違う。

- 身体活動レベルをあげると、消費カロリーも上がる。

- お菓子とお肉のカロリーは同質ではない。カロリーの質も考える。

筋トレしてバランスの取れた食事をしようぜ!ってことだな!

そのとおり!何事もバランスが大切なんだね。

ではまた!

おまけ:カロリー0理論 byサンドウィッチマン

私の好きなサンドウィッチマンの伊達さんが提唱する『カロリー0理論』が面白すぎるのでまとめます(笑)

- カロリーは110℃以上だとなくなる。

- 揚げ物などは油にカロリーが出てっちゃう。

- ポテチも揚げているからカロリーゼロ。

- コロッケはジャガイモ。ジャガイモは野菜。野菜は太らない。

- カツカレーは、カレーのカロリーととんかつのカロリーが一緒になることで、カロリー同士がぶつかり合ってけんかするのでカロリーゼロ。

- 白いものはカロリーゼロ。ごはんにカロリーはない。

- カロリーは寒さに弱い。アイスもカロリーゼロ。

- カステラはギュッって潰して小さくすればカロリーゼロ。潰したときにカロリーが空中に離散する。

- 柿の種は辛いから、カロリーを消費する。実質カロリーゼロ。

- 麻婆豆腐は辛いから、むしろダイエット食品

- カロリーは中心に集まる性質がある。よって、中心が空いているドーナッツはカロリーゼロ。また、形そのものが0なのでゼロカロリー

- 同様の理由でバームクーヘンもカロリーゼロ。

- ガリガリ君はガリガリに痩せるから「ガリガリ君」アイスだし、カロリーゼロ

- 歌舞伎揚げは太らない。ロングセラーは太らないから人気がある。

- 甘いものとしょっぱいものを食べるとゼロカロリー

- 烏龍茶を飲めばカロリーはゼロになる。

もうホント、最高(笑)

歌まであるというね!

[nlink url=”https://rito105.com/5000kcal-challenge-21-days/”]